Certaines œuvres traversent les époques sans jamais livrer un message figé. Les interprétations varient, parfois à rebours des intentions initiales, lorsque des codes moraux évoluent ou que les contextes sociaux s’inversent. Un même récit peut servir d’outil de propagande, d’objet de satire ou de support éducatif, selon les besoins et les époques.

L’écart entre la version orale d’un conte et ses adaptations écrites offre un terrain d’étude fertile. Les variations ne résultent pas seulement de la créativité des illustrateurs, mais aussi de contraintes éditoriales, de politiques culturelles ou d’objectifs pédagogiques divergents.

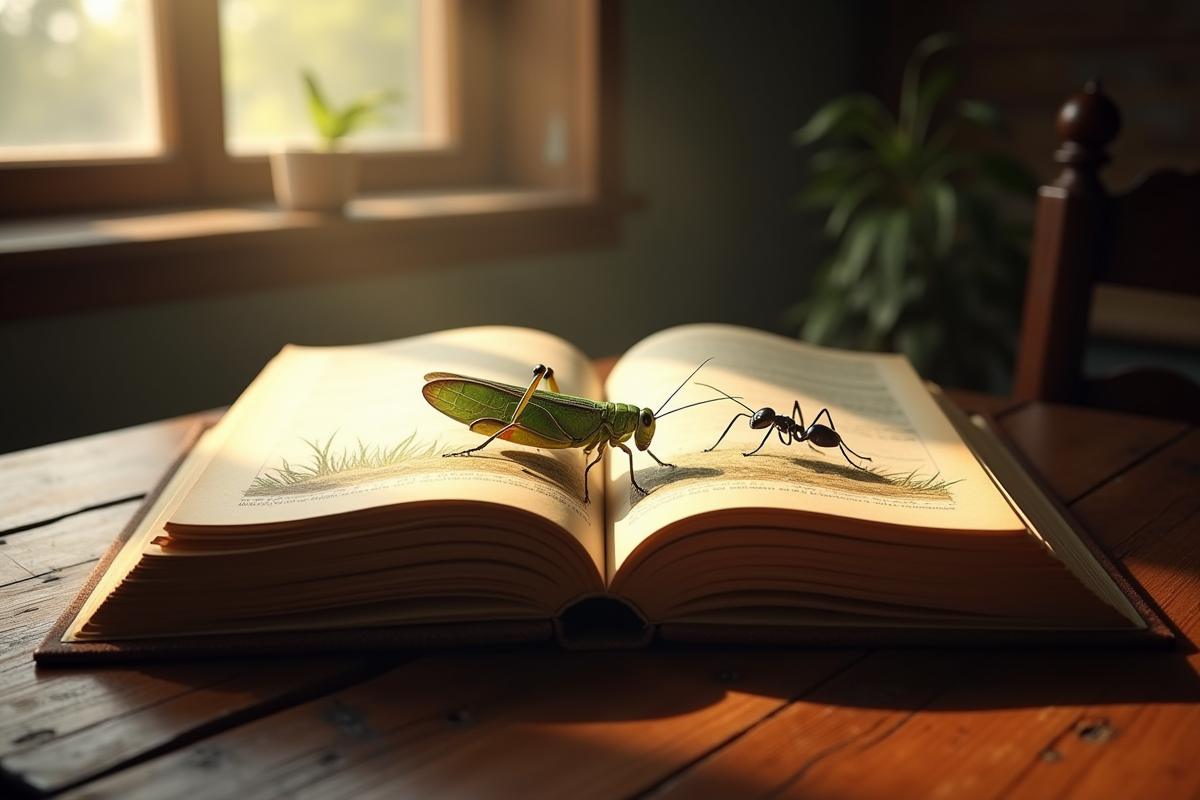

La fable de la fourmi et la cigale : un miroir de la société à travers les âges

Depuis le XVIIe siècle, la fable de la cigale et la fourmi, portée par Jean de La Fontaine, s’est imposée comme un passage obligé dans l’imaginaire collectif français. Derrière l’apparente simplicité de ce duo animalier, chaque génération lit, relit et décortique une morale implicite qui se dérobe à toute interprétation univoque. La fourmi, incarnation du travail sans relâche et de la prévoyance, côtoie la cigale, figure ambiguë : insouciance pour les uns, artiste incompris pour les autres, ou encore symbole d’une existence vouée au plaisir immédiat. Soudain, cette fable devient tout sauf anodine.

Les enfants la découvrent sur les bancs de l’école, mais derrière la leçon de prévoyance, c’est tout un jeu de miroirs avec la société qui s’opère. La fourmi illustre la rigueur de l’ordre social, celle de la bourgeoisie du Grand Siècle, tandis que la cigale, qui n’entre dans aucune case, questionne la répartition des richesses et même la légitimité de l’art. Morale de la fable ou satire sociale ? Impossible de trancher. Les manuels scolaires persistent à privilégier la morale classique, alors que les critiques modernes débusquent, sous la surface, une tension profonde entre justice et solidarité.

Cette richesse d’interprétations suscite une avalanche d’analyses, de réécritures et de débats. Entre Paris et les régions, chaque recueil de fables fait de la fable cigale et fourmi un prétexte à réflexion, une ressource pédagogique, mais aussi un révélateur des fractures sociales. L’œuvre de La Fontaine, loin de dormir sur ses lauriers, continue d’interroger notre rapport à l’ordre, à l’individu, à la collectivité.

Comment les artistes ont-ils représenté la cigale et la fourmi au fil des siècles ?

Du XVIIe siècle jusqu’à aujourd’hui, illustrer les fables de Jean de La Fontaine revient à leur donner une seconde vie, en images. Dès les premières éditions, la fable cigale et fourmi aiguise l’imagination des graveurs et peintres, qui s’emparent de ses personnages pour en faire des archétypes visuels. Au XVIIIe siècle, Jean-Baptiste Oudry impose un style : décors bucoliques, attitudes expressives, tension dans chaque détail. La fourmi, affairée, fait face à une cigale fragile et désemparée devant une porte fermée. Rien n’est laissé au hasard : gestes, regards, accessoires renforcent la morale de la fable et invitent à la méditation.

Le XIXe siècle marque une rupture avec Gustave Doré et Grandville. Les planches de Doré, puissantes, théâtralisent la scène par des effets d’ombre et de lumière saisissants. Grandville, lui, détourne la fable par l’humour : la fourmi devient notaire en redingote, la cigale diva sur scène. L’anthropomorphisme s’affirme, transformant le récit en satire sociale ou politique. La fable de La Fontaine illustrée n’est désormais plus seulement une leçon de morale, mais aussi un commentaire sur les travers de la société.

Aujourd’hui, la collection Gallica de la Bibliothèque nationale de France rassemble une multitude de versions, de la gravure ancienne à l’album jeunesse. Les artistes y puisent librement, contournent ou renforcent la morale implicite, jouent avec les codes, multiplient les styles. Du réalisme à l’abstraction, du pastiche à la subversion, la fable cigale et fourmi reste une source inépuisable pour l’art et la réflexion collective.

Des illustrations qui racontent plus qu’une histoire : symboles, styles et influences

Représenter la fable cigale et fourmi ne consiste pas à illustrer platement un texte. Chaque époque y projette ses codes, ses inquiétudes, ses espoirs. L’illustration devient alors un laboratoire : elle module la morale, propose de nouvelles figures animales, introduit des allusions, bouscule les habitudes de lecture.

À travers l’anthropomorphisme, la fourmi s’affirme parfois en gardienne de l’ordre, du travail, voire en détentrice d’un certain pouvoir. La cigale, elle, se pare du costume de l’artiste, de l’insouciant, parfois du laissé-pour-compte. Ce jeu d’allégorie traverse tous les styles, du classique au baroque, du réalisme à la caricature. Les œuvres d’Oudry soignent la mise en scène, la discipline, alors que Grandville et les artistes modernes s’autorisent l’ironie, la provocation, la satire.

À chaque époque, le choix des couleurs, des décors, des attitudes révèle une vision du monde, un positionnement face à la morale de La Fontaine. Le bestiaire de la fable devient surface de projection pour les débats sociaux, les controverses du moment. L’art des fables de La Fontaine illustrées invente sans cesse de nouveaux dialogues entre texte et image, récit et critique.

L’héritage visuel aujourd’hui : pourquoi la fable fascine encore illustrateurs et lecteurs

La fable cigale et la fourmi s’invite dans les salles de classe, traverse les programmes du Ministère de l’Éducation nationale, mais vit aussi dans la mémoire collective. De Paris à la France profonde et jusqu’aux bibliothèques du monde entier, ce récit ne cesse de circuler, d’être réinterprété. Les illustrations contemporaines n’hésitent plus à renouveler les codes : la fourmi, longtemps austère, adopte parfois une allure moderne, tandis que la cigale, jadis frivole, s’affirme comme voix de la contestation sociale.

À chaque époque sa relecture graphique. Illustrateurs jeunesse, auteurs de bande dessinée, artistes contemporains : tous s’emparent de la scène. Certains optent pour la sobriété, d’autres pour la dérision, d’autres encore pour une émotion nouvelle. La morale de La Fontaine devient mouvante, se nuance, s’échappe parfois des frontières du bien et du mal.

Voici quelques aspects qui témoignent de l’attachement durable à cette fable et de la richesse de ses représentations :

- La transmission se poursuit de génération en génération : de l’école à la maison, des ouvrages anciens aux tablettes numériques, la fable voyage et se transforme.

- L’analyse s’enrichit : chaque image renouvelée invite à questionner la morale, à interroger la vie, à mettre en lumière les débats sociaux toujours d’actualité.

- Le patrimoine graphique s’étend, témoin de la vitalité des fables de La Fontaine illustrées et de leur capacité à inspirer sans relâche.

La fable cigale et fourmi ne cesse de se réinventer : elle interpelle, elle divise, elle inspire, et personne ne sait vraiment quelle forme prendra la prochaine image qui viendra colorer ce récit immuable.